お歳暮を贈る際に悩むのが「内のし」と「外のし」のどちらを選ぶべきかという点です。

この二つの違いとは、包装との順番にあり、贈り物の渡し方によって使い分けられています。

お歳暮の基本的なマナーとして、この使い分けを理解しておくことで、相手に対してより丁寧な気持ちを表現できます。

この記事では、内のしと外のしの違いや、お歳暮における具体的な包装の使い分け、のし紙の書き方までを解説します。

目次

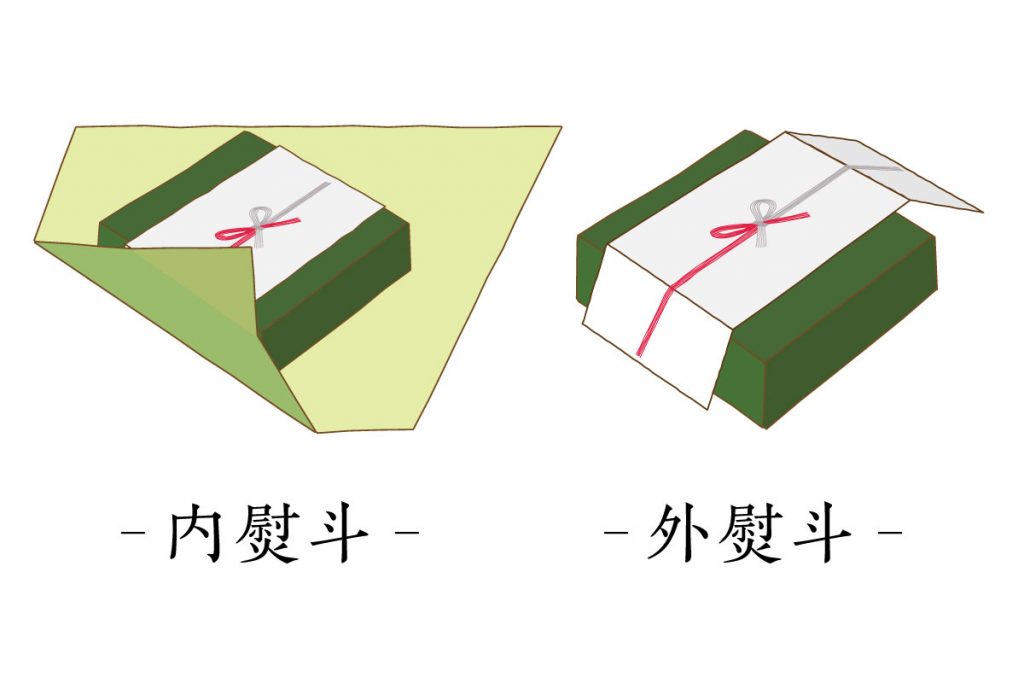

【図解】内のしと外のしの違いは包装紙との順番

内のしと外のしの最も大きな違いは、品物とのし紙、包装紙の順番です。

内のしとは、品物に直接のし紙をかけ、その上から包装紙で包む方法を指します。

一方、外のしとは、品物を包装紙で包んだ後、その上からのし紙をかける方法です。

内のしは包装紙に隠れるため、贈り物の目的が控えめに伝わるという意味合いを持ちます。

外のしは表書きがはっきりと見えるため、誰からのどのような贈り物かが一目でわかるのが特徴です。

このように、包装との順番によって相手に与える印象や意味が異なります。

内のし・外のしの使い分けは贈り方で決まる

内のしと外のしのどちらを選ぶかは、主に贈り物をどのように渡すかによって決まります。

具体的には、品物を直接手渡しするのか、あるいは配送や宅配を利用して送るのかという点が判断の基準となります。

手渡しであれば、贈り物の目的がすぐに伝わる外のしが選ばれることが多く、配送の場合はのし紙が傷つかないように内のしが用いられるのが一般的です。

状況に応じて適切な方法を選ぶことで、相手への配慮を示すことになります。

控えめな気持ちを表現する「内のし」が適したシーン

内のしは、贈り物の目的を控えめに伝えたい場合に適しています。

包装紙を開けるまでのし紙の表書きが見えないため、奥ゆかしい印象を与えます。

この特徴から、主に自分側の喜びや祝い事のお福分けという意味合いを持つ「内祝い」でよく用いられます。

例えば、出産内祝い(出産内祝)や結婚内祝い、新築内祝い、入学内祝いなどが代表的です。

また、病気や怪我が回復した際に贈る快気内祝いのように、相手の負担にならないよう、喜びを内々に祝うお返しの品にも内のしが選ばれます。

お返し全般で使われることが多く、感謝の気持ちを謙虚に示したいシーンで活用されます。

贈り物の目的を明確に伝える「外のし」が適したシーン

外のしは、贈り物の目的や贈り主をはっきりと示したい場合に適しています。

包装紙の上からのしをかけるため、一目で誰からのどのような贈り物かがわかります。

そのため、相手を祝福する気持ちをストレートに伝えたいお祝いの品を贈る際に最適です。

具体的には、出産祝いや結婚祝い、入学祝い、昇進祝い、退職祝いなどが挙げられます。

また、結婚式の引出物や、還暦祝い、喜寿、米寿といった長寿のお祝い、誕生日祝い、記念品など、多くの人が集まる場で渡す贈り物にも外のしが選ばれます。

そのほか、初対面の相手へのご挨拶や、日頃の感謝を伝える挨拶の品など、目的を明確に伝えたいシーンで一般的に用いられます。

お歳暮では内のしと外のしのどちらが正しい?

お歳暮を贈る際、内のしと外のしのどちらが絶対に正しいという決まりはありません。

基本的には、贈り方によって使い分けるのが一般的です。

これは、日頃の感謝を伝える季節の贈り物であるお中元やお年賀でも同様の考え方が適用されます。

どちらを選ぶかは、相手への配慮や地域の慣習などを考慮して判断するとよいでしょう。

次の項目で、具体的な状況に応じた選び方を解説します。

郵送や宅配便で贈る場合は「内のし」がおすすめ

お歳暮を郵送や宅配便で贈る際には、内のしを選ぶのが一般的です。

包装紙の内側にのし紙をかけることで、配送中にのし紙が汚れたり、破れたりするのを防ぐことができます。

受け取った相手が綺麗な状態でのし紙を確認できるようにするための配慮です。

また、内のしは表書きが見えないため、贈り物の目的を控えめに伝えることができます。

これはお歳暮だけでなく、日頃の感謝を示す御礼やお礼の品、退職の挨拶の品を送る際にも適しています。

相手に気を遣わせたくないという気持ちを示すことにもつながるため、配送で贈る場合には内のしを選ぶと良いでしょう。

謝罪の品を送る際にも、控えめな印象を与える内のしが用いられることがあります。

直接手渡しする場合は「外のし」が一般的

お歳暮を相手の自宅や会社へ訪問して直接手渡しする場合は、外のしを選ぶのが一般的です。

包装紙の外側にのし紙があることで、相手は受け取った瞬間に誰からのどのような贈り物であるかをすぐに理解できます。

「お歳暮」という目的と贈り主の名前が明確に伝わるため、丁寧な印象を与えます。

これは、相手の回復を祝う快気祝いや退院祝い、お見舞いの品を手渡しする際にも同様です。

贈り物の目的をはっきりと示し、祝福や感謝の気持ちをストレートに伝える場面では、外のしが適しています。

ただし、地域や家庭の慣習によっては考え方が異なる場合もあります。

お歳暮で失敗しない!のし紙の基本マナー

お歳暮を贈る際には、内のし・外のしの選択以外にも、知っておくべきのし紙の基本マナーがあります。

特に水引の種類や表書きの書き方は重要です。

慶事であるお歳暮と、弔事ではマナーが大きく異なります。

例えば、仏事の法事や香典返しでは黒白や黄白の結び切り水引を用いますが、お祝い事では使いません。

49日を過ぎてから贈るお線香などの品物にも、弔事用ののし紙が必要です。

こうした違いを理解し、マナーを守ることが大切です。

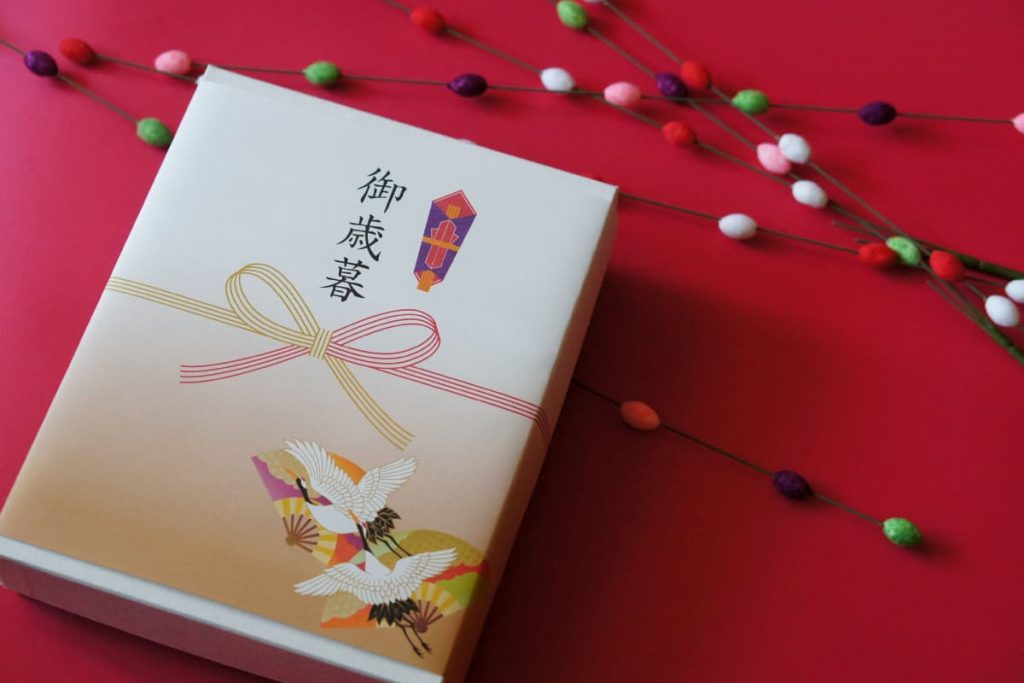

お歳暮にふさわしい水引は「紅白の蝶結び」

お歳暮ののし紙には、「紅白の蝶結び」の水引を選びます。

蝶結びは、何度でも結び直せることから「何度あっても嬉しいお祝い事」に用いられます。

お歳暮は毎年繰り返される季節の挨拶なので、この蝶結びが最適です。

水引の色は紅白で、本数は5本または7本が一般的です。

一方で、結婚祝いや快気祝い、弔事などで使われる「結び切り」は、一度結ぶとほどくのが難しいことから「一度きりであってほしいこと」を意味します。

お歳暮に結び切りを使うのはマナー違反となるため、注意が必要です。

カタログギフトなど、どのような品物を贈る場合でも、この水引のマナーは変わりません。

表書きには「御歳暮」と贈り主の名前を記載する

のし紙の上段中央、水引の上部には「御歳暮」という表書きを記載します。

文字は濃い墨を使い、毛筆や筆ペンで書くのが正式なマナーです。

もしお歳暮の時期(12月13日~20日頃)を過ぎてしまった場合は、年内なら「御挨拶」、年が明けて松の内(1月7日頃)までなら「御年賀」、それ以降なら「寒中御伺」として贈ります。

水引の下部には、贈り主の名前をフルネームで書きます。

このとき、表書きの「御歳暮」よりも少し小さい文字で書くとバランスが良くなります。

名前を正確に記すことで、誰からの贈り物かを相手に明確に伝えます。

複数人で贈る場合の連名の書き方と順番

複数人でお歳暮を贈る場合、名入れには決まった書き方があります。

2名または3名で贈る際は、水引の下に右から左へ、目上の人から順番に名前を記載します。

役職や年齢に関係がない間柄であれば、五十音順で書くのが一般的です。

夫婦連名の場合は、中央に夫のフルネームを書き、その左側に妻の名前のみを入れます。

4名以上になる場合は、代表者の名前を中央に書き、その左側に「他一同」と添えましょう。

そして、全員の名前を書いた紙(奉書紙や和紙など)を品物の中に入れるのが丁寧な方法です。

これにより、誰から贈られたものなのかが相手にきちんと伝わります。

地域によって異なる?内のしと外のしの慣習

内のしと外のしの使い分けは、基本的には贈り方によって決まりますが、地域によっては独自の慣習が存在することもあります。

絶対的なルールはないため、基本のマナーを押さえておけば問題になることは少ないですが、もし贈り先の地域の慣習が気になる場合は、事前に確認するか、百貨店などで相談してみるのも一つの方法です。

もし内のしと外のしを間違えた時の対処法

万が一、内のしと外のしを間違えたとしても、過度に心配する必要はありません。

どちらを選んだからといって、著しく失礼にあたることはほとんどないからです。

お歳暮で最も重要なのは、日頃の感謝の気持ちを伝えることであり、のしの形式はその気持ちを表現するための一つの作法に過ぎません。

もし間違えたことに気づいてしまい、どうしても気になる場合は、贈り先に品物が到着する頃合いを見計らって電話をかけ、「不作法で申し訳ありません」と一言添えることで、より丁寧な印象になります。

贈り直したり、包装を解いてやり直したりするほどの大きな間違いではないと心得ておきましょう。

まとめ

内のしと外のしの違いは、品物にのしをかけてから包装するか、包装した上からのしをかけるかという順番の違いです。

一般的に、郵送や宅配便で贈る場合は配送中にのし紙が傷まないように「内のし」、直接手渡しする場合は贈り物の目的が一目でわかる「外のし」が用いられます。

お歳暮ののし紙では、水引は「紅白の蝶結び」を選び、表書きには「御歳暮」と贈り主の名前を記載するのが基本です。

地域による慣習の違いもありますが、最も大切なのは感謝の気持ちそのものです。

形式にとらわれすぎることはありませんが、基本的なマナーを理解し、心を込めて贈ることが相手への配慮につながります。